Autos könnten längst Teil der Energiewende sein – als mobile Speicher, die Strom nicht nur tanken, sondern auch zurückgeben. Eine neue Studie zeigt: Technisch ist das kein Problem. Nur die Bürokratie hat den Rückwärtsgang noch nicht gefunden.

Die Studie „V2G-Potenziale freisetzen – Von Hürden zu Lösungen“ stammt von der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft (FfE) in München. Sie wurde im September 2025 veröffentlicht und vereint eine ungewöhnlich breite Allianz von Partnern: Amprion, Bayernwerk Netz, BMW, EWE Netz, Mercedes-Benz und TransnetBW. Ziel war es, herauszufinden, wie sich das sogenannte bidirektionale Laden – also das Zurückspeisen von Strom aus Elektroautos ins Netz – endlich sinnvoll und wirtschaftlich umsetzen lässt.

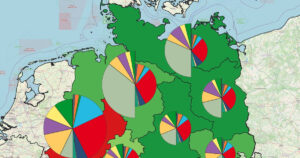

Der Grundgedanke klingt einfach und verlockend: Millionen Elektroautos, die überschüssigen Solarstrom tagsüber aufnehmen und ihn abends wieder ans Netz zurückgeben. Damit könnten Lastspitzen abgefedert und Erneuerbare besser integriert werden – ein dezentrales Schwarmkraftwerk, das Energieflüsse glättet und die Versorgung stabilisiert. Die FfE bestätigt in ihrer Auswertung von rund 15 Studien, dass das technische Potenzial tatsächlich enorm ist. Mehr Integration erneuerbarer Energien, geringere Systemkosten, höhere Netzstabilität und sogar finanzielle Vorteile für die Fahrzeughalter wären möglich.

Doch der zweite Blick holt die Idee auf den Boden der deutschen Realität zurück. Die größten Hindernisse liegen nicht in der Technik, sondern in Bürokratie und Regulierung. Wer Strom aus seinem Auto wieder einspeisen will, wird steuerlich wie ein Energieversorger behandelt – mit allen Abgaben, Umlagen und Netzentgelten, die das deutsche Energierecht zu bieten hat. Selbst das notwendige Smart-Meter-Gateway, das die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Netz steuern soll, steckt noch mitten im schleppenden Rollout. Dazu kommt ein Flickenteppich an Normen und fehlenden Standards: Nicht jedes Auto versteht jede Wallbox, und nicht jedes Netz versteht die Signale, die es empfangen müsste.

Kurz gesagt: Technisch ist bidirektionales Laden längst möglich, wirtschaftlich aber kaum attraktiv. Die FfE schlägt deshalb vor, steuerliche und regulatorische Hürden abzubauen, flexible Netzentgelte einzuführen und mehr Experimentierklauseln zuzulassen. Es brauche klare Regeln, die sicherstellen, dass ein Autofahrer, der Strom aus seinem Fahrzeug ins Netz speist, nicht als Versorger behandelt wird. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann V2G aus der Nische herauskommen.

Positiv ist: Die Studie bleibt ehrlich. Sie verspricht keine Wunder, sondern benennt offen, dass Deutschland noch weit von einem marktreifen System entfernt ist. Dennoch dringt durch jede Zeile die Überzeugung, dass das Konzept funktioniert – wenn man es lässt. Es ist eine jener Technologien, die nicht an fehlender Forschung scheitern, sondern an zu viel Regelwerk.

Die FfE ruft daher zu mehr Mut auf, die Potenziale zu testen, anstatt sie zu zerreden. Das Fazit klingt wie eine höfliche, aber deutliche Mahnung an Politik und Behörden: Die Technik steht bereit, nur das System steht noch im Weg.

FfE (2025): V2G-Potenziale freisetzen – Von Hürden zu Lösungen. DOI: 10.34805/ffe-12-25