Nach Jahren schwacher Beteiligung erlebt die Windbranche wieder überzeichnete Ausschreibungsrunden – doch diesmal unter völlig anderen Vorzeichen. Statt strategischer Unterbietung herrscht echter Wettbewerbsdruck. Was das für die Preisentwicklung, die Projektfinanzierung und die Rolle von PPAs bedeutet.

Die Ausschreibungsrunden für Windenergie an Land waren 2025 erstmals seit Langem wieder deutlich überzeichnet. Manch einer fühlt sich vielleicht an die frühen Jahre des EEG-Ausschreibungssystems erinnert, als 2017 und 2018 Gebotswerte unter 4 ct/kWh erreicht wurden. Doch der Vergleich hinkt: Die heutige Marktdynamik ist das Ergebnis echter Projektfülle – nicht regulatorischer Verzerrung.

Mit Einführung des Ausschreibungssystems im Jahr 2017 durften Bürgerenergiegesellschaften damals ohne Genehmigung bieten und profitierten von langen Realisierungsfristen. Das senkte das Risiko strategischer Unterbietung: Projekte konnten weit unter Kostendeckung bieten, ohne realisiert werden zu müssen. Die Folge waren Zuschlagswerte bis zu 3,8 ct/kWh – ein Preis, der zwar Schlagzeilen machte, aber kaum realisierten Zubau brachte. Der anschließende Einbruch der Zubauraten zeigte, dass der vermeintliche Effizienzsprung ein Trugbild war.

Heute ist die Lage grundlegend anders. Die Zahl genehmigter Projekte ist infolge beschleunigter Verfahren, digitalisierter Prozesse und personell gestärkter Behörden stark gestiegen. Nur genehmigte Projekte dürfen an den Ausschreibungen teilnehmen – und sie müssen binnen 30 Monaten umgesetzt werden.

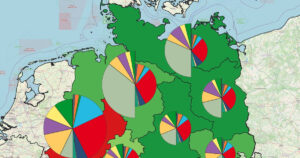

Für das Jahr 2025 schreibt die Bundesnetzagentur in vier Gebotsterminen insgesamt rund 14,4 GW Windleistung aus (Februar, Mai, August, November). Bereits die ersten drei Termine waren überzeichnet, und auch der Gebotstermin vom 1. November 2025 mit einem Volumen von 3.450 MW dürfte aufgrund des nach wie vor hohen Angebotsdrucks erneut stark überzeichnet sein. Damit übersteigt das Projektangebot erstmals seit Jahren deutlich das Ausschreibungsvolumen – ein klarer Hinweis auf eine Marktphase mit wachsendem Wettbewerb.

Steigt der Überzeichnungsfaktor, reagieren die Gebotswerte erfahrungsgemäß spürbar. Nach den bisherigen Ergebnissen ist ein weiterer leichter Rückgang wahrscheinlich. Vor dem Hintergrund der aktuellen Runde ist zu erwarten, dass sich die Zuschlagswerte künftig um 6,3 ct/kWh bewegen – bei einem zulässigen Höchstwert von 7,35 ct/kWh. Ein Preissturz wie 2017 ist zwar ausgeschlossen, doch für viele Projekte, insbesondere an windschwächeren Standorten, geraten die Kalkulationen zunehmend unter Druck.

Hinzu kommt: Viele Projektentwickler haben in den letzten Jahren hohe Pachtgebote abgegeben, um sich Flächen zu sichern. Diese Kosten sind heute schwer zu tragen, wenn die Zuschlagswerte gleichzeitig sinken. Selbst wirtschaftlich solide Projekte stehen damit vor der Frage, ob sie ihre Vorhaben noch zu vertretbaren Margen umsetzen können.

Parallel dazu gewinnen langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) an Bedeutung. Ursprünglich vor allem für ausgeförderte Altanlagen interessant, rücken sie nun auch bei Neuprojekten in den Fokus – insbesondere für Betreiber, die sich unabhängiger vom Ausschreibungssystem machen oder temporär höhere Marktpreise realisieren wollen.

Ob PPAs künftig häufiger zur Grundlage von Projektfinanzierungen werden, hängt von mehreren Faktoren ab: von stabilen Strompreiserwartungen, der Bonität der Abnehmer, bankfähigen Vertragsmodellen und klaren Rahmenbedingungen für Netzthemen wie Redispatch oder Herkunftsnachweise. Mit zunehmender Markterfahrung kann sich die PPA-Vermarktung als sinnvolle Ergänzung zum EEG-System etablieren.

Kurzfristig dürfte der Wettbewerbsdruck in den Ausschreibungen hoch bleiben. Mittel- und langfristig wird entscheidend sein, ob es der Branche gelingt, ihre Kostenstrukturen anzupassen und flexiblere Finanzierungs- und Vermarktungswege zu nutzen. In vielen Fällen wird der EEG-Zuschlag künftig nur noch als Basisabsicherung dienen, während ergänzende PPAs die Chance auf höhere Erlöse eröffnen.

Die Windbranche steht 2025 an einem Wendepunkt: Der Wettbewerb ist zurück – und mit ihm die Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit, Standortqualität und Vermarktungsstrategie neu auszubalancieren.